実践編:分散型バリデーターの運用および統合

オペレーターや開発者を対象とした実践的なガイドです。本モジュールでは、インフラ選定のポイント、ObolおよびSSVを利用したステップごとのセットアップ手順、運用上のベストプラクティス、さらにSDK・API・ガバナンスフレームワークを活用したDVTのステーキングプラットフォームへの統合方法を詳しく解説します。

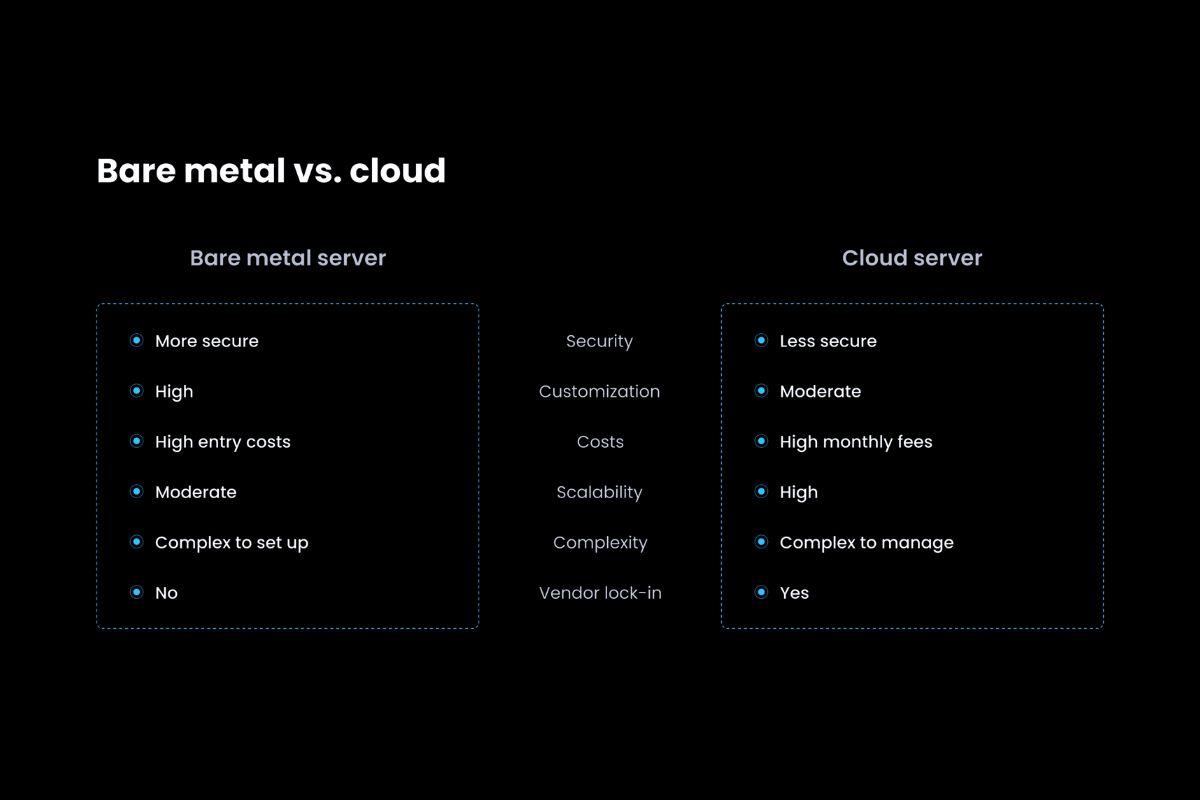

インフラ設計:ベアメタル vs. クラウドアーキテクチャ

分散型バリデータクラスタの運用は、インフラ設計から始まります。DVT構成における各ノードは協調した署名プロセスに独立して参加するため、すべてのノードでEthereumコンセンサスクライアント、実行クライアント、およびDVTコーディネーションレイヤーを稼働させる必要があります。ハードウェア環境—クラウドベースかベアメタルか—は、パフォーマンス、可用性、信頼性に直接的な影響を及ぼします。

クラウドプロバイダーは柔軟性、迅速な導入、グローバルな可用性を提供します。小規模なチームや初期段階の導入では、AWS、Google Cloud、Hetznerといったプラットフォームを利用することで、数分でリージョンをまたいでDVTノードを展開できます。ただし、中央集権的なクラウドインフラへの過度な依存は、相関故障リスクを高めます。プロバイダーの障害発生やポリシー変更によって、同一クラスタ内の複数ノードが同時にダウンし、バリデータの停止やスラッシングにつながる可能性があります。

一方、ベアメタル構成は、より強力なコントロール、物理的な分離、サードパーティ依存の低減といったメリットがあります。オンプレミスのデータセンターや地域ホスティングサービスを利用できる場合、共有インフラリスクの軽減を目的としてベアメタルを選択する運用者もいます。とはいえ、ベアメタル運用にはハードウェアの保守、電源の冗長化、手動フェイルオーバーなど、運用面での手間が増大します。実際には、クラウドとベアメタルを組み合わせたハイブリッド構成が、レジリエンスと地理的分散性の両面でバランスの取れたアーキテクチャとなります。

いずれの環境でも、ネットワークのレイテンシーや帯域幅が極めて重要です。DVTクラスタはノード間で常時通信しながら署名業務を行うため、安定したネットワーク性能が不可欠です。運用者はレイテンシー指標を監視し、ジッターを抑え、各ノードがEthereumバリデータの時間制約を満たせるようにする必要があります。

DVTクラスタのブートストラップ:Obol Charon、SSV Node、または独自構築(DIY)

インフラが整ったら、次はサポートされているDVT実装を利用してバリデータクラスタをブートストラップします。現在、本番運用に対応した実績のあるシステムは、Obol NetworkのCharonクライアントとSSV.Networkのノードソフトウェアの2つです。いずれも閾値暗号を用いてバリデータ業務を複数ノードへ分散しますが、コーディネーションの仕組みとネットワーク設計に違いがあります。

Obol Charonでは、まず運用者が信頼できるメンバーでバリデータクラスタを形成します。各運用者が分散鍵生成(DKG)処理を共同で実施し、個別の鍵シェアと公開バリデータ鍵を作成します。各ノードにCharonミドルウェアをインストールすると、これがバリデータクライアント(LighthouseやTekuなど)とクラスタ全体の橋渡し役となります。Charonは、メッセージリレー、クォーラムの強制、部分署名の集約などを担います。運用者は、生成済みの鍵シェアで各ノードが正しく設定され、定義済みのゴシップチャネルを介して通信できるようにする必要があります。その結果、複数の独立したノードで運用されていても、Ethereumビーコンチェーンからは1つのバリデータとして認識されます。

一方で、SSV.Networkはパブリックな共有インフラ層を採用しています。参加者がオンチェーンでバリデータ鍵を登録し、ネットワークがバリデータ業務担当のSSVノードオペレーター群を割り当てます。鍵シェアはオフチェーンで配布されますが、協調や評価はすべてSSVプロトコル内で完結します。ブートストラップ作業では、オペレーター登録、既存クラスタへの参加、あるいはWebダッシュボードやCLIツールを用いた新規クラスタの作成などを行います。SSVはオペレーターマーケットプレイスも運営しており、ステーキング参加者が自らインフラを管理せずともバリデータ業務を委任可能です。

セキュリティやパフォーマンス要件に応じて、オープンな暗号ライブラリやMPCフレームワークを活用し、独自のDVT環境を構築することも可能です。こうしたDIYクラスタには、鍵シャーディングやコンセンサスクライアント統合、署名集約に関する高度な知識と技術が必要ですが、バリデータの挙動やネットワーク制御を完全に自前で行えます。一般的な利用者には推奨されませんが、研究開発や企業テスト、特化型プロトコル向けのバリデータ構築では一定の価値があります。

運用保守:アップタイム、リシャーディング、レジリエンス

分散型バリデータ稼働後は、高い可用性(アップタイム)の維持が最重要課題となります。単一ノードのバリデータであればローカルログや単一通知で監視できますが、DVTクラスタの場合は複数ノードの可観測性が不可欠です。クラスタ内の全ノードは稼働状況、署名参加度、ネットワーク接続性を報告しなければなりません。多くの場合、運用者はDVTコーディネーションソフトウェアに対応したメトリクスエクスポーター、Grafanaダッシュボード、アラートシステムを活用し、部分署名やクォーラム状況をリアルタイムに監視します。

一部ノードがオフラインやパフォーマンス低下に陥っても、クォーラムが維持されていればバリデータは継続稼働できます。ただし、少数ノードの障害や慢性的な低パフォーマンスが繰り返されると、フォールトトレランスが損なわれます。監視ツールは一時的な停止とシステム的リスクを示唆するパターンとをしっかり区別できなければなりません。運用者はバリデータクライアントとDVTレイヤーの双方でヘルスチェックを実行し、期待通りにメッセージ受信・処理・リレーができているかを確認すべきです。

運用期間中にバリデータ鍵のリシャーディングが必要となるケースもあります。たとえば運用者の出入りや、セキュリティ上の理由による鍵シェアのローテーション時などです。Obol構成では、参加者を更新したうえでDKGプロセスを再実行します。SSV.Networkの場合は、オンチェーンの割り当て更新によりオペレーターの入替を行えます。リシャーディング作業は非常に慎重な進行が求められ、不完全または不整合な更新はクォーラム不達やバリデータの停止・スラッシングにつながりかねません。特にディスク障害やハードウェア移行時には、鍵シェアの復旧手順(バックアップ・リストア)の維持が必須です。

さらに、相関失敗(複数ノードが同時ダウンするリスク)の予防も重要です。運用者はホスティングプロバイダー、タイムゾーン、クライアント実装を意識して多様化させるべきです。Ethereumのコンセンサス多様性原則はDVTクラスタにも当てはまります。異なるコンセンサスクライアントをノードごとに使用すれば、ソフトウェアのバグがクラスタ全体に波及するリスクを低減できます。同様に、DNSプロバイダーやファイアウォール設定、オペレーティングシステムも分散させることで、DVTバリデータのセキュリティ体制を強化し、標的型攻撃やインフラ障害に対する耐性を高められます。

DVT活用による構築:プロトコル統合とガバナンス層

バリデータ運用だけでなく、DVTはプロトコル開発者に多様な可能性を提供します。ステーキングプール、リキッドステーキングプラットフォーム、モジュラーロールアップなど、DVTをインフラの一部として組み込むことで、分散性、可用性、ガバナンスの調整力を強化できます。

ステーキングプロトコルでは、まずバリデータ登録や鍵配布をDVT統合に対応させる必要があります。ObolやSSVのAPI・SDKを活用することで、DVTコーディネーション層とのインターフェースやバリデータ自動生成、オペレーターのクラスタ割り当てなどが容易になります。これらのツールは閾値鍵管理の複雑性を抽象化し、ユーザーが暗号技術の詳細まで理解せずとも、高可用性バリデータを利用できるようにします。

リキッドステーキング領域では、DVTによってガバナンスの側面が強まります。バリデータの運用がマルチパーティクラスタとなるため、オペレーターの選定やローテーションはガバナンス上の意思決定となります。DAOフレームワークを使って、オペレーターの参加基準、パフォーマンスの閾値、スラッシングペナルティなどについてコミュニティ投票が可能です。DVTの導入により、オフチェーンの提携や静的な設定に頼ることなく、プロトコルレベルで分散性を担保できるようになります。

また、リステーキングプロトコルやロールアップも、DVTをEthereum以外のサービス領域に拡張可能です。バリデータクラスタを利用して実行、データ可用性、詐欺証明検証などを担えます。このようなシステムでは、DVTクラスタがプログラマブルなコーディネーションレイヤーとなり、Ethereum署名用のクォーラムロジックを他のセキュリティクリティカルな用途に適用できます。こうした合成性により、DVTは単なるEthereumバリデータ強化にとどまらず、Web3全体のインフラ基盤となる汎用的なプリミティブとしての地位を確立します。